今年初の業務空撮は危険度満点!

今回は「簡単に思える飛行撮影に危険は潜んでいる」という事例のお話です。

先日、とあるテレビ局様のアンテナ撮影を行ってまいりました。

撮影目的は、現在位置のアンテナから次のアンテナまで、樹木がどの程度干渉しているのか、状況を把握することでした。

高度は20m程度。

この高さから、直径約7㎞先にあるアンテナと間にある樹木と周辺状況を確認します。

この業務、当初は当スクール修了生が会社で保有しているDJI AIR3で対応する予定でした。

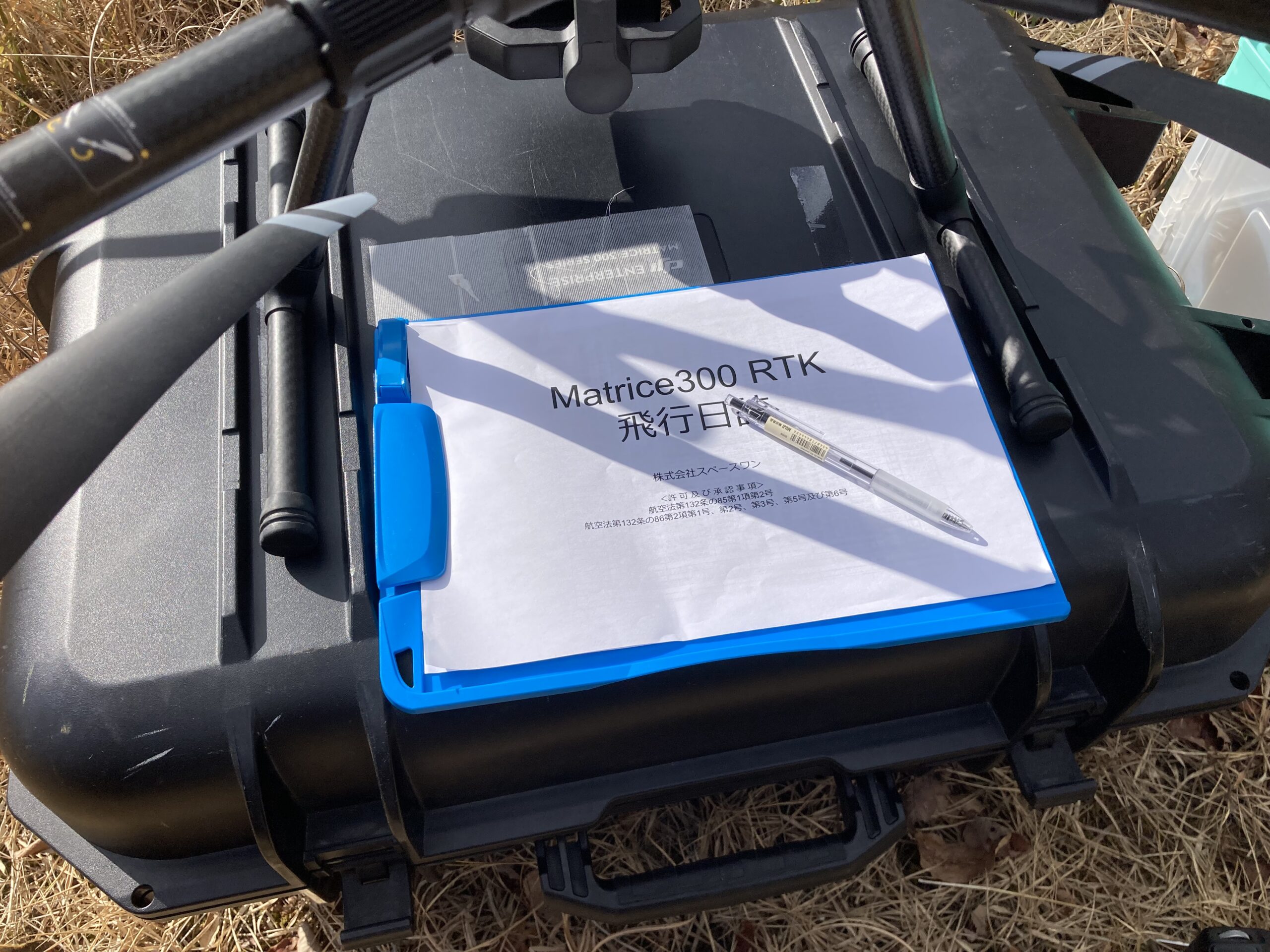

ただ今回は、普段対応している現場と状況が違うため、急遽私たちにご相談があり、最大200倍ズーム可能なMATRICE300のH20カメラで対応することになったのです。

結果は大正解でした。

まず依頼者の認識ミスで、目的のアンテナが直径7㎞離れていることを現場で知ることになります。

見つけるだけでだいぶ苦労したのですが、2回目のフライトでようやく発見。

120倍ほどズームしたところで確信に至り、「カメラがH20で良かった」とつくづく思いました。

「このアンテナの高さからこの方向だと、この樹木が干渉する」ということが判明し、ひとまず役目を果たして一安心・・・とはいかないのが今回の現場です。

これは行く前からリスクアセスメントしていたことですが、電波干渉が非常に強く、舵打ち確認・テストフライトの段階から映像の「遅延/チラつき」がバシバシ出ている状態。

そこに磁気干渉の影響で、機種方向が徐々に右へズレていくという状態になりました。

強い干渉の中で飛行することは想定していたので、アンテナから出来るだけ距離を取り、回避行動はいつでも取れるようにしていました。

私の予測が至らなかったのが、動画で引きの全体風景から目的のアンテナへズームアップしていくと、ちょっとした動きで画角から対象が外れてしまうということです。

10回以上の失敗で飛行中止を考え始めた矢先、運よく撮影に成功し、冷や汗をかきながら着陸。

機体の動きも怪しさ満点の挙動でまったく生きた心地がしませんでしたが、無事にデータまで納品することができました。

当初の説明では「シンプルに直上に上げて、画像数枚と動画をパッと撮るだけだから、1時間はかからないよ」とのこと。

これは話半分の心づもりではいたのですが、普段スクールでお伝えしている「簡単に思える撮影に危険が潜んでいる」そのままの事態に、いかなる現場でもリスクに対する備えや想定をしっかり行うことを肝に銘じたのでした。

次回の業務空撮は、2月中旬から産廃施設の建設状況の記録撮影(全6回)がスタートします。

こちらも建設3ヶ年計画の最終年ということで慣れている現場なのですが、山谷風による強風や伝送途絶の可能性が高いため、スタッフ全員気を引き締めて対応していきたいと思います!